Espaços Mentais | Espaços Reais: Arquivo Digital

Curadoria de Luísa Sol

Bairro do Alto dos Barronhos, Oeiras

Bairro do Alto dos Barronhos, Oeiras: 910 fogos, 2730 moradores estimados (em 2022). O que é habitar um bairro social? Como é que os lugares determinam a saúde mental de quem lá vive e como podem os espaços inspirar o bem-estar? Como é que a arquitetura delineia a apropriação emocional que humaniza o espaço? E como potencia dificuldades, resistências, esforços e lutas? Como fomenta o conforto e a felicidade? E como estigmatiza?

Contando com o apoio do programa governamental Bairros Saudáveis, lançado durante a pandemia, 910 Fogos envolveu a comunidade local do bairro do Alto dos Barronhos num conjunto de ações participativas em torno da ligação entre Arquitetura e Saúde Mental — abordando criticamente a relação casa-bairro-cidade — e realizou um ciclo de debates. Questionou-se o que é habitar um bairro social e transformar o espaço público — quatro praças — num espaço de redefinições críticas sobre aquilo que é considerado bem-estar e qualidade de vida.

Este arquivo consiste na compilação e documentação do conjunto de questões abordadas e exploradas nestas assembleias com a comunidade e relacionadas com arquitetura, habitação, espaço público, saúde e bem-estar, infância, género, justiça social, espacial e ambiental, inclusão, políticas públicas e identidade neste território específico.

Conversa 1

ARQUITETURA E SAÚDE MENTAL: TIPOLOGIAS DO CANSAÇO E DA NORMALIDADE

Os espaços construídos oferecem os limites físicos que permitem enquadrar os comportamentos, estados de espírito, humores e emoções de quem os vive, habita ou ocupa, de forma permanente ou temporária. Este enquadramento não será apenas determinado pela arquitetura e espaço geográfico, mas também pelo desenho político, social, cultural e até histórico dos lugares.

De que forma, então, é que o espaço físico e arquitetónico se empresta e se expande às necessidades imateriais e aos modos de habitar?

Como é que o espaço construído ajuda a determinar sensações como solidão, identidade e pertença? Como reconfigura tipologias que definem satisfações, sonhos, stress ou ansiedades? Como fomenta ou afeta o bem-estar físico e mental de quem lá vive? E o que é considerado bem-estar? Ou qualidade de vida? Como é que este(s) espaço(s) estigmatiza(m)?

Com estas e outras questões em mente, procurar-se-á explorar e entender como o espaço arquitetónico, geográfico e social influencia, interfere e se repercute no espaço mental, cultural e comunitário, tendo em consideração a dimensão subjetiva e imaterial do habitar que define tipologias de humanização do espaço, do cansaço, do bem-estar, do estigma e da(s) normalidade(s).

Com: António Brito Guterres, Ivone Rodrigues, Sandro Resende, Sarah Smed

Moderação: Paula Cardoso

LOCAL: Largo do Alto dos Barronhos

DATA: 04.06.2022 / 16H30

Podcast: Arquitetura e Saúde Mental

©Sara Goulart, 2022.

©Sara Goulart, 2022.

Querido bairro meu que tanto tédio me fazes: espaços urbanos e saúde mental

Tiago Pires Marques

Espero o Carlos [1] na mesa do café Pão Doce [2], onde combinámos uma conversa sobre a sua vida. Tenho grande expetativa, pois é uma das primeiras entrevistas para o projeto sobre histórias de vida de pessoas com diagnósticos de doenças psiquiátricas crónicas. Para mim, é também a oportunidade de revisitar o bairro onde cresci e onde vivi mais de 20 anos. Desde criança que me lembro do Carlos subindo ou descendo a rua, indo ou vindo do café. Via-o ao longe quando deixava o prédio, de manhã, para apanhar o autocarro para a escola. Em manhãs chuvosas de inverno ou já sob o sol o quente de julho, o Carlos descia e subia com o mesmo passo, a mesma expressão neutra e por volta da mesma hora. Lembro-me de forma particularmente nítida de o encontrar sentado no café numa tarde escaldante de um mês de agosto, quando o bairro se esvaziava de gente, sozinho com uma mini vazia, um prato com cascas de tremoços e um Correio da Manhã dobrado em cima da mesa. Creio que ele simbolizava, para mim, a melancolia daquele bairro suburbano, dominado pelo alcatrão de ruas largas, pelo cimento pintado de branco e cinzento e pelos tijolos de prédios esparsos, onde alguns recortes tímidos de relva não chegavam a ser jardins e onde um jardim abandonado e de má fama não chegava a ser um parque. O seu nome, Vale do Silêncio, foi bem-apanhado. O pequeno café, no rés-de-chão de um prédio alto, era o único espaço público num raio de uns 15 minutos a pé, para lá do qual havia uma praça e um mercado. Desde então, o mercado entrou em declínio, sem possibilidade de competir com um grande centro comercial que se ergueu estrategicamente no centro do bairro. O café e o seu cliente mais fiel são dois resistentes.

Pois este homem tem uma história. No início dos anos 80, o Carlos, então com uns 30 anos, trabalhava como arquiteto num ateliê de muito movimento no centro de Lisboa. Começou a sentir excessiva a carga de trabalho e a certa altura deixou de dormir. Depois de vários dias sem dormir, “eu cheguei ao trabalho e sentei-me no estirador e na secretária e pergunto-me ‘o que é que eu vou fazer?’. Não sabia o que é que havia de fazer. Sabia que havia problemas de ordem… do transtorno psicológico.” Procurou um psiquiatra no Hospital Júlio de Matos e foi-lhe proposto um tratamento de 12 eletrochoques em duas sessões. O tratamento não resultou. Diz ter passado três anos sem dormir. Nunca mais voltou a trabalhar e vive com uma modesta pensão de invalidez, num dos prédios do bairro atribuídos à habitação social. Como muitas pessoas “inválidas” por motivos psiquiátricos, o Carlos é também cuidador, no seu caso, do irmão, também com um diagnóstico de bipolaridade, com quem partilha a habitação e para quem faz almoço e jantar. Na sua narrativa, a história da sua vida, depois do primeiro contacto com a psiquiatria, confunde-se com a sucessão de medicamentos receitados e das suas muitas combinações na expectativa de o conseguir fazer dormir e “estabilizar”. Anafranil, Nausilon, Alprazolam, Priadel, Clozapina… Na sua voz baixa, estes nomes, tantas vezes repetidos, começam-me a parecer fragmentos, quase bonitos, de um poema experimental em construção. Pergunto-lhe se está sempre pelo bairro. Responde-me que não: vai de 6 em 6 meses ao Hospital Júlio de Matos e, de vez em quando, nos meses em que pode comprar o passe, sai “para espairecer”. Não se queixa da solidão, mas sente tédio. Tem um “grupo”, os conhecidos do café com quem troca umas palavras todos os dias. Não se sente deprimido; não se sente eufórico. Vai-se entretendo. Tem a expetativa de ser chamado, em breve, a participar no ensaio de um novo medicamento.

No final da década de 50 e durante a década de 60, o movimento da Internacional Situacionista, liderado por Guy Debord e Raoul Vaneigem, apresentou um pensamento crítico do urbanismo das sociedades de capitalismo burocrático, que chamou de urbanismo especializado ou funcionalista. O bairro de Carlos, como tantos outros das periferias das grandes cidades, entra claramente nesta tipologia, onde prédios isolados, ou espaços comuns ou partilhados, reduzem as relações diretas entre as pessoas e, por isso, as suas possibilidades de se encontrarem e de empreenderem ações coletivas. As preocupações principais do urbanismo funcional são a garantia da circulação de carros e o conforto da casa, segundo um modelo individualista de felicidade, mas onde as “as pessoas morrem de tédio” [3]. Os situacionistas propunham, em alternativa, um urbanismo unitário, centrado na criação de redes urbanas, emergente da criatividade das relações quotidianas, “suficientemente flexível para responder a uma conceção dinâmica da vida” [4]. Esta proposta de urbanismo, orientada mais para a construção de um ambiente do que para a solução de problemas técnicos, considera que a aglomeração é indispensável para que o meio tenha uma influência criativa sobre os modos de vida. À cidade criada pelo urbanismo funcionalista faltam aglomerações e ambientes, sendo o espaço social reduzido ao mínimo. A cidade do urbanismo unitário, pelo contrário, é densa, multidimensional, contém espaços comunicantes e favorece a emergência de espaços de jogo, facilitando a criação espontânea de diferentes ambientes e os encontros casuais e frequentes entre os habitantes [5].

Guy Debord alertava contra as “banalidades médico-sociológicas”, então já em voga, vocacionadas para a demonstração de conexões causais entre os projetos urbanísticos modernos e o isolamento emocional dos seus habitantes. O seu argumento era outro: esse urbanismo e os modos de vida que ele favorece, incluindo nas suas formas de alienação social e emocional, são já a expressão de um capitalismo burocrático que necessita do individualismo e da anestesia emocional para que apenas as paixões pelo trabalho e pelo consumo possam prosperar. Na realidade, o urbanismo, no sentido de aplicação integral de um projeto ou de uma doutrina sobre a organização de um espaço, nunca chega verdadeiramente a existir. O que existe, no sentido do concreto e observável, são as famosas “técnicas de integração”, “aplicadas inocentemente por imbecis ou deliberadamente pela polícia” [6], que resolvem alguns conflitos criando outros.

Não foi o bairro que causou a insónia, o sofrimento e finalmente a doença do Carlos. Mais: creio que atualmente o modo como aquele espaço isola e simultaneamente conecta ao possibilitar uma pequena sociabilidade funciona como um indispensável habitat protetor. Porém, a história do Carlos, que é também a história da sua transformação num corpo anestesiado e constrangido, sempre disponível para ser objeto de “intervenções técnicas”, é inseparável do mapa de possibilidades e impossibilidades do bairro onde vive. As esporádicas dores de tédio de que por vezes é acometido são ainda uma réstia de uma potência de vida que décadas de medicação e isolamento não conseguiram aniquilar. Seria, por isso, de elementar humanidade que ele e todos os que estão na sua situação tivessem, ao menos, o passe gratuito e algum dinheiro para sair do bairro e a ele regressar.

[1] Nome fictício.

[2] Idem.

[3] Constant, “A Different City for a Different Life (1959)”. In Tom McDonough, ed. Guy Debord and the Situationist International. Texts and documents. Cambridge (Mass.) e Londres, The MIT Press, 2004, pp 95-102, p. 95.

[4] Ibidem, p. 96.

[5] Ibidem, p. 101.

[6] Guy Debord, “Editorial Notes: Critique of Urbanism (1961)”. In Tom McDonough (ed.), Guy Debord and the Situationist International. Texts and documents. Cambridge (Mass.) e Londres, The MIT Press, 2004, pp. 103-114, p. 113.

Investigador no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra.

Coordenador do projeto PSYGLOCAL – Sofrimento psíquico e direitos humanos: epistemologias da saúde mental, políticas e ativismo na psiquiatria, financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Conversa 2

ARQUITETURA E COMIDA: ECOLOGIAS ALIMENTARES E CONSTRUÇÕES CULTURAIS DO COMER E DO COZINHAR

A cozinha e a mesa são dois lugares onde a mais primordial das necessidades — comer — acontece. E embora as refeições surjam no território da esfera individual, doméstica e privada, a ação de comer expande-se e amplia-se para um território público e comum, onde a comida é a matéria que potencia relações, interações e partilhas.

As dimensões política, social e cultural da comida e as dinâmicas alimentares passam tanto pela sua produção como pela sua preparação e, por fim, pelo seu consumo. As implicações das etapas e dos processos de comer e cozinhar nos ecossistemas e nos modos de habitar são amplas.

Como é que os espaços para comer e cozinhar determinam trocas, valores e comportamentos? E como é que aquilo que comemos afeta os espaços em que vivemos? Como podem as dinâmicas da comida potenciar ou deteriorar os habitats?

Com: Patrícia Azevedo da Silva, Maria Olinda Fernandes, Ana Catarino

Moderação: Paula Cardoso

LOCAL: Largo do Alto dos Barronhos

DATA: 11.06.2022 / 16H30

Podcast: Arquitetura e Comida

©Sara Goulart, 2022.

©Sara Goulart, 2022.

Triple A – Alimento, Abastecimento, Acesso

Patrícia Azevedo da Silva

Quando se pensa (quando eu penso) em filmes sobre comida, tantos aparecem no imaginário que é difícil esboçar uma lista que não esteja sempre em constante acrescento e atualização. Há filmes sobre abundância e filmes sobre escassez, filmes sobre restrições e dietas, filmes sobre pureza e contaminação, filmes sobre ritos de passagem e crises e celebrações, em que a comida desempenha um enorme papel (central?), filmes sobre a dureza do trabalho numa cozinha de restaurante, filmes sobre a ideia do chef enquanto celebridade e, mais recentemente, filmes (e toda uma discussão [1]) sobre restaurantes muito famosos e exclusivos, em que pratos são elaborados com ingredientes raros e sazonais e orgânicos a preços exorbitantes para o deleite de uns quantos eleitos. O cinema funciona, então, mais ou menos como a teoria antropológica, que produz todo um corpo intelectual sobre comida e comensalidade e os filmes que brotam das frestas mais insuspeitas, mais remotas, vão construindo todo um panorama e património visual que informa e se alimenta das pesquisas contemporâneas sobre, bom, alimento.

Por existir uma paisagem visual tão rica, será improvável que quando se pensa naquele filme sobre comida se chegue a Snowpiercer (2013), o filme de Bong Joon Ho, cineasta da Coreia do Sul conhecido por misturar géneros e pelos seus filmes que são críticas sociais e de classe (sendo talvez o seu filme mais conhecido Parasita, de 2019). Mas aqui estamos nós. Snowpiercer é um filme-catástrofe sobre um futuro em que as alterações climáticas tornaram impossível a permanência no terreno (lá fora): existe um comboio gigante que, sempre em movimento, vai furando a paisagem gelada que se vê no exterior; no momento em que embarcam todos os escolhidos (milionários e pessoas muito ricas que tiveram como pagar o bilhete), há uma espécie de rebelião e pessoas comuns conseguem forçar a sua entrada no comboio. As carruagens não são todas iguais e encontram-se distribuídas de forma a refletir as desigualdades de classe: as pessoas comuns ficam nas últimas carruagens — são os tailies, porque ficam na cauda (tail) do comboio — e as (condições das) carruagens estão desenhadas, de forma arquitetónica, para serem cada vez melhores, à medida que se aproximam do motor, o estômago do comboio, que é o que o mantém em andamento e as pessoas salvas – “The Engine is sacred!”

Ainda o filme mal começou e já o protagonista, Curtis (Chris Evans, o líder desta rebelião) interpela Namgoong Minsoo (Song Kang-ho), o especialista que desenhou o sistema de segurança do comboio: “We’re going to the front, and we need you to open up the gates.” Este seria o grito desta revolução (de todas?): abrir os portões/portas, tornar acessível o acesso (ênfase propositada) ao Engine/Source (Motor/Fonte) de tudo o que faz a vida pulsar e andar para a frente.

Quando comecei a escrever este texto sobre o Bom Prato, uma espécie de cantina em São Paulo, Brasil, pensada para fornecer refeições a um preço acessível a pessoas de baixa renda e/ou em situação de vulneralibilidade alimentar, pensei neste filme porque pensei nesta ideia de acessibilidade: o Bom Prato surge como uma espécie de tentativa de emancipação de iniciativas e agentes que dominam — e podem encerrar — o sistema de acesso aos alimentos por parte da população em maior vulnerabilidade. Como alguém diz no filme, “We control the water, we control the negotiations”, para explicar que na verdade não precisam de ir para a frente naquele comboio auto-sustentável, basta controlar a água, que é a fonte de tudo. Igualmente, se controlarmos a comida, controlamos tudo; o alimento é que nos sustenta, simbolicamente, sim, mas também de forma muito pragmática: se não estivermos alimentados — bem-alimentados — mais ou menos tudo à nossa volta rui, a começar pelo nosso corpo, matéria e material para todas as vivências.

O Bom Prato surge, então, como matéria de sonhos para alguém como eu: uma espécie de cantina, como já disse, a lembrar o uspiano (e não só) bandejão, desenhado com um foco nas pessoas em situação de vulnerabilidade e, simultaneamente, de forma a ser universal, no sentido em que qualquer pessoa pode entrar e comer, basta que espere na fila e pague a sua refeição. Não é necessário comprovar (ou recorrer a comprovativos) para demonstrar que se faz parte da “população carenciada”: essa mediação é suprimida, por um lado retirando do caminho vários obstáculos (para começar, nem todas as pessoas sabem ler e escrever; ainda que saibam — ler e escrever — nem todas as pessoas possuem literacia burocrática, ou seja, têm facilidade em preencher documentos e recursos que as tornam elegíveis para beneficiarem de medidas semelhantes; é necessário estar a par destas medidas para que seja acionado o mecanismo de a elas — para dar alguns exemplos de como a natureza assistencialista destas medidas pode funcionar contra os muitos e muitas que delas beneficiariam). O acesso é imediato e dispensa trocas, a não ser a troca económica e comercial mercantilista que é imediata e que, ao contrário de toda a empresa/empreendimento das doações, é quitada imediatamente, não espera contrapartida/retribuição, e não se prolonga tempo adentro.

O Bom Prato é uma iniciativa específica do estado de São Paulo, uma medida criada em 2000 pelo então governador do Estado de São Paulo, Mário Covas, eleito pelo PSDB, sendo a sua implementação da responsabilidade da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (do Estado de São Paulo). Apesar de não ser uma novidade em termos de políticas de barateamento da alimentação, o Bom Prato surge num contexto em que ressurgiram as preocupações com as questões da segurança alimentar, e com o acesso das pessoas em situação carenciada ao alimento, mediante preços acessíveis.

Ao contrário dos Restaurantes Populares, que surgiram por todo o Brasil em 2003, criados pelo então presidente Luís Inácio “Lula” da Silva, eleito pelo PT, sob a tutela do governo federal, no caso dos arranjos do Bom Prato é estabelecida uma parceria entre o governo do estado e entidades da sociedade civil, ou seja, entidades privadas sem fins lucrativos.

Para a implementação do espaço físico do Bom Prato é levada em conta uma série de critérios, tanto no que diz respeito ao espaço interior (tamanho do lugar, distribuição das mesas, cozinhas abertas, etc), como à paisagem urbana onde as várias unidades são inseridas (áreas urbanas de elevada densidade populacional, presença de um número considerável de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar, proximidade de transportes públicos, etc.).

O cardápio das refeições servidas nas diversas unidades do Bom Prato é montado por nutricionistas, e é composto por arroz, feijão, mistura (proteína), acompanhamento (legumes), farinha de mandioca, salada, sumo, sobremesa e pão. Os ingredientes são comprados frescos, mediante parcerias com mercados e feiras, e ao contrário das várias iniciativas de distribuição de comida, que contam sobretudo com alimentos doados, que muitas vezes, por exemplo, se encontram fora do prazo, aqui a comida é confecionada diariamente e existe, pelo menos em algumas destas unidades, uma preocupação em fornecer uma boa refeição aos usuários, pelo valor de 1 real.

O arranjo da gestão destes espaços, combinado com vários dos slogans que foram fazendo a história da divulgação desta iniciativa, e que tantas vezes remeteram para a ideia de cidadania, demonstra uma preocupação não só com a própria ideia e discussão do conceito de cidadania, como também com a possibilidade de discorrer novos diálogos e debates a partir deste arranjo combinado entre poder público e poder privado.

Mas sobretudo demonstra que o acesso ao alimento e o direito à alimentação é matéria da própria elaboração do que é ser cidadão. A comida pode ser facilmente usada para manter reféns, de várias formas, os indivíduos em situação de vulnerabilidade, como instrumento disciplinador do corpo e também da moral; garantir que os cidadãos possam aceder, sem constrangimentos, ao alimento, é garantia de, pelo menos, o princípio da agência. Abolir todos os portões — e todos aqueles que guardam os portões — é o princípio do sonho que defende a comida (boa!) para todos.

Antropóloga, tradutora, atualmente (2023) a trabalhar sobre futuros, ficções e, claro, cuidado.

[1] Ver artigo do The New York Times, Noma, rated the world’s best restaurant, is closing its doors

Conversa 3

ARQUITETURA E CUIDADOS: ECO-SISTEMAS DE AFETOS E COREOGRAFIAS DO CUIDAR

Os Cuidados constituem formas invisíveis que estabelecem relações e interdependências, sociais e emocionais, que estão na base do funcionamento pleno dos espaços geográfico e arquitetónicos, seja à escala da casa, seja à escala da cidade. Maternidade, saúde, cuidados infanto-juvenis, geriátricos e paliativos, justiça social ou alterações climáticas, são apenas algumas das questões que determinam estes vínculos afetivos que constituem uma forma efetiva e real de trabalho. Os movimentos desenhados pelas redes e dinâmicas de Cuidados potenciam construções coletivas e participadas de famílias, núcleos, comunidades e cidades.

Estas interações possibilitam formas de criar cidade baseadas em proximidades e cooperações informais e que estão sub-representadas nas agendas políticas, nos quadros de remuneração e nos territórios geográfico e social.

Como é que os espaços construídos afetam ou facilitam relações, necessidades e interdependências? E como é que estes vínculos e redes de Cuidado se repercutem nas relações espaciais? Como equilibrar distâncias e promover proximidades? Como pode a arquitetura ajudar a desmantelar as invisibilidades destas redes? E como fomentar/valorizar o seu reconhecimento e a sua importância?

Com: Tatiana Bilbao (introdução), Teresa Fabião, Esmael Graça, Patrícia Santos Pedrosa

Moderação: Paula Cardoso

LOCAL: Largo do Alto dos Barronhos

DATA: 18.06.2022 / 16H30

Podcast: Arquitetura e Cuidado

©Leonor Andrade, 2022.

©Leonor Andrade, 2022.

Imune

Teresa Fabião

Viver com VIH trouxe-me um novo corpo e uma nova condição de vida, que se expandiram quando comecei a partilhar esta condição com o Mundo. Este aspeto relacional interessou-me muito e fez-me olhar para isto de diferentes perspetivas; como é que o facto de eu viver com VIH interferia na relação com o outro e, por consequência, como é que isso interferia comigo. Inevitavelmente, esta dimensão inter-relacional refletiu-se no meu trabalho. Que efeitos advieram deste diagnóstico? Houve um re-posicionamento da relação com o meu corpo, um retorno ao meu corpo, com ênfase na escuta, na necessidade de o ouvir, e desenvolver um cuidado, baseado também na re-significação desta palavra — “cuidado”. O entendimento de “cuidado” é, muitas vezes, interpretado do ponto de vista do medo. Como abordar o “cuidado” como uma força ao invés da fragilidade que envolve a aceção desta palavra? O que pode ser “cuidado” para mim…? Não arriscar tanto? Estar em escuta? Fazer dessa escuta o motor para a criação? Como levar as questões que o VIH ia acordando no meu corpo e na minha experiência de mundo para o processo criativo?

Foi neste contexto que surgiram dois projetos de vida: a performance work in progress UNA; e o projeto comunitário IMUNE. Estes projetos partiram deste lugar: o de trazer uma experiência em discurso direto e multivocal sobre o que é que é viver com VIH. Sinto o processo criativo como um modo de conhecimento e um espaço de criação de sentido sobre o mundo. Então foi precisamente via processo criativo que não só revisitei as minhas feridas — o trauma que foi o diagnóstivo de VIH —, como explorei as formas como esta situação era vista pela sociedade, assim como as diferentes capacidades que isto foi acordando em mim. No projeto comunitário IMUNE é realizada uma pesquisa, precisamente, sobre o vírus como motor de transformação social, tendo como ponto de partida o vírus VIH. Adota uma lente interseccional, colocando pessoas VIH+ e VIH- em diálogo, no sentido de investigar como a expressão corporal/processo criativo em dança pode desenvolver competências de cidadania. Combina criação artística, arte-educação, artivismo e pretende igualmente apontar caminhos para navegar o momento pós-pandémico atual, expandindo a sabedoria de corpos positivos que há muito tempo estão a desenvolver respostas resilientes face à incerteza.

Neste contexto, defende o potencial da arte e do corpo para o trabalho de desconstrução de opressões vividas por corpos marginalizados, e para o desenvolvimento de uma cidadania que integre o corpo, a criatividade, os afetos e a sexualidade. Através de diferentes ações de experimentação, aprendizagem e reflexão em várias esferas da sociedade, pretende abrir o diálogo e conscientização sobre o VIH, o projeto desenvolve-se através de laboratórios de formação e criação artística, performance comunitária, intervenções de rua e palestras, organizados em três focos temáticos que se retro-alimentam, promovendo sensibilização, capacitação e empoderamento.

Bailarina, coreógrafa, ativista fundadora do projeto comunitário IMUNE.

O IMUNE é apoiado pelo Programa PARTIS – Art for Change da Fundação Gulbenkian e Fundação “la Caixa”.

Instagram IMUNE

Facebook IMUNE

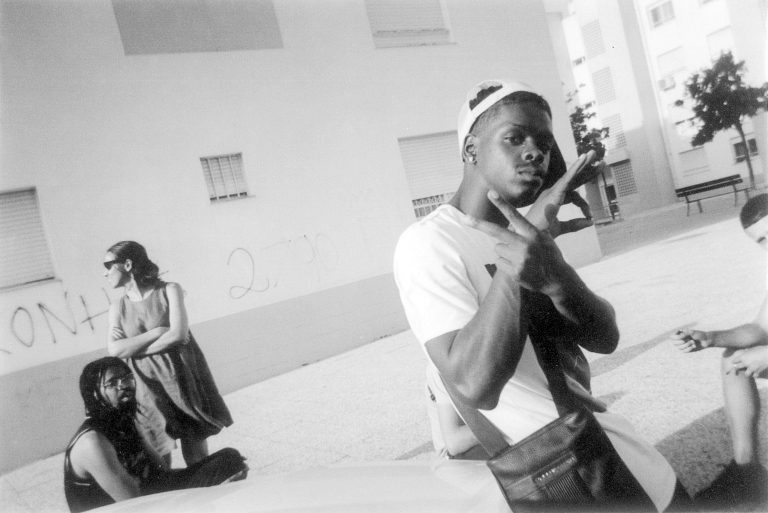

Conversa 4

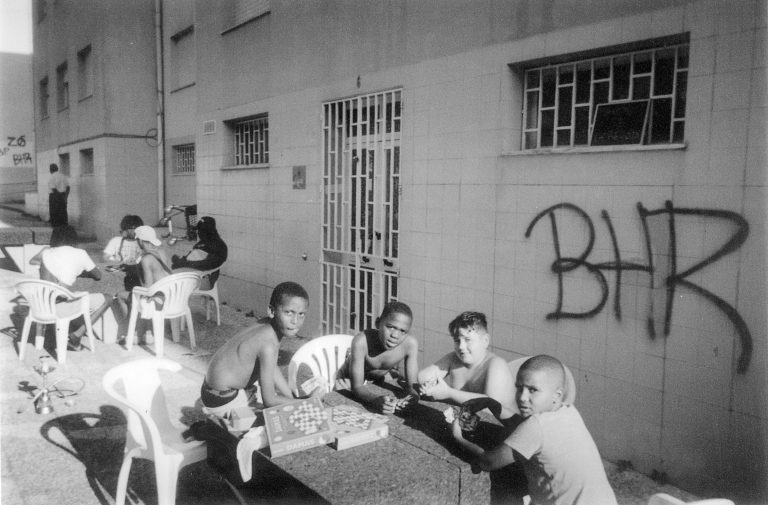

ARQUITETURA E INFÂNCIA: GEOGRAFIAS PSICANALÍTICAS

As primeiras ‘casas’ e as primeiras ‘arquiteturas’ em que habitamos abrangem dimensões simbólicas, afetivas e imaginárias que constroem ‘memórias’ e estabelecem ‘mundos’ que acabam por determinar ‘futuros’.

Os lugares da infância — as suas paredes, atmosferas e geografias — definem pertenças e identidades e constroem narrativas, histórias e experiências. E ao habitar e experimentar estes lugares — dos mais simbólicos aos mais efetivos — organiza-se um espaço-tempo com ferramentas como o brincar, o inventar e o aprender.

A arquitetura motiva as interpretações destes espaços, enquadrando imaginários, medos, ideais, traumas, sonhos e palcos, determinantes para a forma como projetamos, vivemos e somos nos espaços construídos.

De que modo podem as espacialidades da infância funcionar como proto-arquiteturas que moldam novas casas, novos lugares e novas cidades? O que é que o brincar nos diz sobre o habitar? E o que é que as ‘casas’ nos dizem sobre as ‘infâncias’? E como é que estas ‘infâncias’ se projetam nas ‘casas’?

Com: Elsa Couchinho (introdução), Célia Gomes, Carlos Alvarenga, Patrícia Portela

Moderação: Paula Cardoso

LOCAL: Largo do Alto dos Barronhos

DATA: 25.06.2022 / 16H30

Podcast: Arquitetura e Infância

Fotografias: Carlos Alvarenga, Esmael Graça, Nancy Martins, Gilberto Pereira, Eduino Gonçalves, Bruno Gonçalves e António Gonçalves.

Corpo de delito: a arquitetura de um crime, sob interrogações

Paula Cardoso

Peço emprestado ao mundo das leis o título que me embala para esta escrita, por me parecer o mais ajustado para descrever a realidade que encontrei: uma terra sob tutela do Estado, que parece ter sido expropriada de quaisquer direitos humanos. Visitei-a pela primeira vez em junho de 2022, mas reconhecia-a logo de outras geografias, todas demarcadas por uma forte exclusão social exponenciada pelo racismo e xenofobia. Ali, no Bairro do Alto dos Barronhos (Oeiras), como também no Bairro da Icesa (Vila Franca de Xira), na Quinta das Sapateiras (Loures) ou no Casal da Boba (Amadora), as moradas repetem destinos de uma crónica opressão estrutural, denunciada a cada fachada, tão descuidada quanto despersonalizada.

Olhando em volta povoam-me interrogações. Como se respira sem áreas verdes? Que diversões cabem numa infância e numa adolescência despidas de opções de lazer? Qual o lugar da vida comunitária quando o espaço público é inóspito? Que horizontes conseguimos vislumbrar se não sairmos do mesmo lugar?

Ao longo de quatro conversas, entre o final da primavera e o início do verão, essas e outras questões espicaçaram-me reflexões, a partir de um ângulo sobre o qual nunca me tinha debruçado: a arquitetura. De que modo pode impactar a nossa saúde mental. Como influencia hábitos alimentares? Que papel desempenha na construção de redes de afetos? Em que medida molda as pessoas que somos, e as infâncias que tivemos? Durante um mês, sempre aos sábados, perto de 20 convidados do ciclo “4 Debates em Arquitectura: Espaços Mentais | Espaços Reais” trouxeram respostas, num processo que me foi desafiando a produzir novas perguntas.

Por exemplo: onde fica o posto de saúde mais próximo?, questiono durante a conversa “Arquitetura e Cuidados: Eco-sistemas de Afetos e Coreografias do Cuidar”, sem esquecer a primeira impressão que guardo do bairro: logo à entrada, é o quartel-general da Polícia Municipal que sobressai na paisagem. Será que qualquer semelhança com a vigência de um estado de exceção – policial – é pura coincidência? Mais do que questionar as intervenções dos agentes, penso nos desafetos próprios de se crescer debaixo do foco de um sistema de vigilância que só nos trata com suspeição, e não hesita em nos negar proteção. Reflito igualmente sobre as possibilidades que a arquitetura nos oferece para humanizarmos a vivência nos Barronhos e noutros bairros, emparedados por políticas de habitação criminosas, de tão desumanizantes.

Arquitetar revolução

Enquanto os debates foram acontecendo, sempre com a presença de pelo menos um morador no painel, as barreiras ao conforto, bem-estar e convivialidade tornaram-se cada vez mais concretas na minha relação com o espaço. Seja pela dimensão das habitações, seja pela sua estética e localização. Por isso, hoje imagino quão revolucionária pode ser a arquitetura se facilitar a eliminação desses obstáculos, e promover intervenções que coloquem as pessoas e as suas vidas no centro dos projetos.

A começar pelo simples direito de ir e vir, fortemente condicionado pela deficitária oferta de transportes públicos, algo que, meses depois do ciclo de debates, pude comprovar: demorei mais de uma hora do Alto dos Barronhos para Lisboa, num percurso que, de carro, consumiria, no máximo, 20 minutos. Confesso que estive quase a socorrer-me de um TVDE de salvação — sobretudo pela falta de abrigo proporcionado pelas paragens de autocarros —, mas acabei por sobreviver à espera.

Lembrei-me imediatamente de uma conferência em que a Beatriz Gomes Dias, vereadora da Câmara Municipal de Lisboa e ex-deputada à Assembleia da República, alertava para mais uma violência estrutural. Cito o pensamento, não as palavras: «Reparem como os bairros periféricos, maioritariamente habitados por populações racializadas, têm transportes com horários que permitem a deslocação para o centro — tornando-o funcional —, garantindo o regresso a casa no final do expediente, mas sem a possibilidade de essas mesmas pessoas voltarem mais tarde para desfrutar desse centro, já transformado em espaço de lazer e entretenimento.»

Também aqui se observa que a desumanização dos espaços segue impune, a par e passo com a sua criminalização, denunciada nos rótulos “bairros problemáticos” ou “zonas urbanas sensíveis”, colados para justificar toda e qualquer presença policial, por mais desproporcional e musculada. Resulta claro, aos meus olhos, que sem o reconhecimento das fronteiras sociais, económicas e políticas que cercam os bairros de realojamento, e sem o envolvimento das pessoas que os habitam, a arquitetura continuará ao serviço de políticas públicas assentes em práticas criminosas. Reincidentes em produzir contextos de segregação. Ali, no Bairro do Alto dos Barronhos, como também no Bairro da Icesa, na Quinta das Sapateiras, ou no Casal da Boba. Territórios onde as moradas repetem destinos de uma crónica opressão estrutural. Racista.

Jornalista, escritora, ativista e fundadora da rede digital Afrolink.

Fotografias: Carlos Alvarenga, Esmael Graça, Nancy Martins, Gilberto Pereira, Eduino Gonçalves, Bruno Gonçalves e António Gonçalves.

Ver para crer

Lucinda Correia

Vejamos o ângulo recto, a ortogonalidade, a clareza do traçado na abertura de ruas e praças. Sim, porque, a não ser que resultem da pegada dos percursos humanos, ruas e praças, em princípio são desenhadas. Não se pretenderá aqui uma intensificação da perspectiva? Tratava-se de uma colina que já não é. A topografia também pode ser um acidente corrigido pela terraplanagem. Se fosse um planalto, teria sido mais fácil. O vento Noroeste varre tudo, na diagonal. Predomina o branco sujo; ecos e mais ecos, sem cessar; árvores – 116; ruas – 6; praças – 4; casas (fogos) – 910. Ecos e mais ecos, sem cessar; branco sujo, sempre. As ruas também são praças. E as praças ainda esperam. Não foram planeadas hortas. Não foram desenhados jardins. E nasceu uma cidadela — seis hectares. Apesar disso, imaginamos quase sempre a velha topografia por causa do vento.

Inaugurou-se, pois, um novo território onde se encena a estrutura de uma outra paisagem. A relação com a cidade define o fora do bairro — e também as tensões e os conflitos com a envolvente: o bairro e os baldios; o bairro entre os bairros; o bairro e a cidade. Fica, assim, desenhado um novo limite. Nasce um lugar e acreditamos que se estabelece uma morada. As formas de habitar foram trazidas, na sua diversidade, por quem habita: dentro — particular; fora — colectivo; dentro — individual; fora — social. “Podemos afirmar que a articulação dentro-fora é a medida que o homem tem do seu espaço habitado; perder esta medida é perder aquilo que, no homem, o liga aos fundamentos do seu ser no mundo”. A arquitectura fixa, por aqui, um sentido à nossa existência e experiência humanas. Mas a casa não pode reduzir-se à fisicalidade da sua construção. Não deveríamos voltar ao conceito de “cidade-jardim”?

A revolução industrial vem dar um outro carácter ao uso e à transformação do espaço. O conceito de funcionalidade passa a exprimir-se através das ideias de “unidade mínima de habitação” e de “cidade funcional”. E também pela distinção simplificada entre actividades: habitação; produção e lazer. O sistema de referências para projectar o espaço antrópico quer ser a partir daí “científico”: arejamento e salubridade; isolamento e impermeabilização; saneamento e electrificação; mobilidade e acessibilidade e assim por diante. É difícil chegar ao bairro. É difícil sair do bairro. Todavia, o mais difícil é conseguir a manutenção das partes comuns; entradas, escadas, corredores e coberturas revelam um novo tipo de habitação assumida como “social”. Foi construído um parque infantil sem nenhuma sombra. E o campo de jogos previsto no projecto? A nova topografia acolhe espaços de convivialidade? A introdução da escala humana na arquitectura vem, certamente, humanizar o espaço. Mas habitar não é, acima de tudo, aprender a habitar? E, por tudo isto, não será a arquitectura um acto, iminentemente, social?

Na verdade, “a arquitectura é uma arte, uma arte que não sai do desenho. É uma arte que sai da cultura, do pensamento e da imaginação. (…). O desenho será, eventualmente, uma expressão daquilo que conseguirmos imaginar, daquilo que conseguirmos construir no nosso espírito. (…). Não nos esqueçamos que a cultura tem raízes. Não nos podemos nunca desligar da história e do espírito do lugar”. Mas que lugar é esse? É o lugar da morada e, por isso, da memória que suporta a identidade de cada habitante. De resto, a própria paisagem, como representação de uma certa ordem das coisas, não pode existir sem a intermediação da arquitectura. Há um entendimento do mundo forjado por cada cultura que faz com que a Ética se transponha para a Estética. A arquitectura dá voz a esse entendimento, ainda que, a civitas não se deixe desenhar. É que a civitas simplesmente acontece.

[1] “Nous pouvons affirmer que l’articulation dedans-dehors est la mesure que l’homme a de son espace habité; perdre cette mesure, c’est perdre ce qui, dans l’homme, le relie au fondement de son être au monde.” Bernard Salignon, Qu’est-ce qu’habiter?, 2010, p. 56.

[2] “… la question de l’habitat ne se pose qu’avec l’installation de l’homme sur un sol, ou, si l’on préfère, que la ‘maison’ ne se réduit pas au ‘logement’.” Ibidem, p. 13.

[3] CIAM, 1929.

[4] CIAM, 1933.

[5] Testemunho do poeta Herberto Helder a partir de uma descrição do arquitecto Tomás Taveira. Consultado a 3 de fevereiro de 2023: http://camoestv.com/producoes/portugal-a-vista/portugal-a-vista-ep25-tomas-taveira/, Portugal à vista, Camões TV, 03.03.2020.

Arquitecta e investigadora, fundadora da efabula.

Lucinda Correia segue o AO de 1945.

Fotografias: Carlos Alvarenga, Esmael Graça, Nancy Martins, Gilberto Pereira, Eduino Gonçalves, Bruno Gonçalves e António Gonçalves.